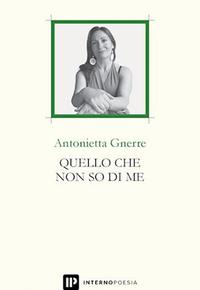

Una nuova silloge di Antonietta Gnerre in cui l’autrice riprende a modello la poesia antica che si fa guida spirituale, consegnando il poeta all’eternità

‘Quello che non so di me’ (Interno Poesia 2021) è un abisso di cose e parole che aspettano di venire alla luce, con quell’arte maieutica e taumaturgica che non è solo del filosofo, ma anche del poeta. La silloge di Antonietta Gnerre è infatti un parto spontaneo e fortunato dell’archetipo femminile che giace sotto le stratificazioni della coscienza. Si, è una donna che parla guardandosi dall’esterno (il pronome ‘io’ ricorre una sola volta), lasciando fluire la sua memoria, di cui i vari frammenti, corrispondenti anche ai tanti caleidoscopici io, si fissano sulla carta. L’opera è un ‘continuum’ ininterrotto di spostamenti dell’io o degli io scomposti e ricomposti, traslati e riportati al presente, in un atto di affidamento alla poesia che possiede gli strumenti, anche attraverso il tirocinio formatosi sulle grandi poetesse del passato, per attraversare la vita “superandola nella conservazione”, come direbbe Hegel. “Chiedo alla poesia,/adesso che ti attraversa come una luce,/di consegnarti l’immagine vera di me/come la vita di una pianta./Rileggerai tutti i versi che ho sottolineato. Non mi nasconderai più come un segreto./Guarderai la vocazione della mia povertà,/il mio ultimo risveglio./Ecco, vorrei che le poesie della mia vita/ti fossero amiche./Che il tralcio che ora stai fissando/fosse immortale come ciò che ho letto”. In questa lirica, che può, a ragione, considerarsi una dichiarazione di poetica, la poetessa, rivolgendosi a un ideale interlocutore, forse una parte di se stessa, parla di poesia come luce che allontana le tenebre, la propria parte che rimane in ombra. Avverte la vocazione al poetare che solo rende immortali, riprendendo così a modello la poesia antica, che si fa guida spirituale e consegna il poeta all’eternità. Essere poeti è significare, trovare le parole, in una grammatica della vita e dei luoghi cari: l’Irpinia, dove è nata e Pescoluse, dove trascorre le vacanze estive, nel Salento. Scomporre le tessere del gioco, squadernare i simboli nascosti nel magma della coscienza e dell’incoscienza con le mani unite in una promessa: quella di non dimenticare le voci che hanno pronunciato il suo nome. I nomi hanno una funzione centrale nella silloge: quella di collocare e dislocare nel mondo l’io della poetessa e quello delle cose e persone care, per tenere fissi i limiti di una identità che potrebbe trascolorare nell’impermanenza del reale psichico. L’importanza del nome torna nella lirica a suo figlio Mario: “Quello che mi piace del tuo nome/è ciò che non è stato nei secoli./Da bambino ti svegliava quando non sapevi parlare./Quando non conoscevi i numeri/Lo ascoltavi in silenzio prima di aprire gli occhi,/prima che lo smalto di una nuvola/diventasse grigio./Lo so: hai bisogno di saperti in questo nome./Di indossarlo come fosse seta,/straccio, riparo momentaneo./Quel tuo stare con te/moltiplica i tuoi pensieri”. Diceva Jacques Lacan, che il nome annuncia la nostra epifania nel mondo, che nutre il sano narcisismo della persona, che ci distingue fin infanti: è fondamentale il modo in cui siamo chiamati da piccoli. Qui, la poetessa ribadisce la sua posizione nel mondo, di donna e madre, con i piedi ben fissi nelle sue radici, nel suo amore in suo figlio e nella sua Irpinia: “Terra del mio sangue/ver de e cosmica", dove le nuvole, altro elemento ricorrente, “impareranno a chiamare per nome/le spighe che dormono. A proteggerle dalla morte che le osservano”. Il nominare è metafora e metonima del poetare. Può dar vita anche alle spighe che dormono. Nella lirica ‘Mi dichiaro colpevole’, tratta dall’omonima sezione, la Gnerre si dichiara colpevole di quel che ha agito, dei suoi stessi anni, “di aver catturato i granelli di sabbia/sulla spiaggia di Pescoluse./Di aver amato quel luogo senza ritegno”. Di aver profanato un luogo edenico. Ora non le resta, per tornare al presente, di cancellare tutti i volti che ha incontrato, togliersi tutti gli abiti che ha indossato. La poetessa si trova davanti alla croce del nostro occidente, specie del poeta e del filosofo: il paradosso del divenire, che sembra attanagliarci nell’horror vacui. Ma c’è la poesia che indefessamente riporta sulla battigia i detriti della nostra vita. La silloge, che è anche un’opera di formazione (se ne esce diversamente da come si è entrati, ndr), si chiude con una lirica di forte impegno civile, come a sottolineare il forte impianto etico di donna e di madre in tensione con le fibre dell’universo, compreso il suo dolore. E’ infatti dedicata all’innocente George Stinney, il più giovane condannato a morte, a soli quattordici anni. Una lirica nella quale, come acutamente sottolinea Alessandro Zaccuri nella prefazione, dall’incipit si deduce l’excipit: “Dalla sua prigione contava i giorni”. Una lirica che smuove e commuove nel senso latino del ‘commovere’. Come l’intera raccolta, che consigliamo agli amanti della poesia che scava, si inabissa e riemerge con un respiro di sollievo e un inno alla vita.

de e cosmica", dove le nuvole, altro elemento ricorrente, “impareranno a chiamare per nome/le spighe che dormono. A proteggerle dalla morte che le osservano”. Il nominare è metafora e metonima del poetare. Può dar vita anche alle spighe che dormono. Nella lirica ‘Mi dichiaro colpevole’, tratta dall’omonima sezione, la Gnerre si dichiara colpevole di quel che ha agito, dei suoi stessi anni, “di aver catturato i granelli di sabbia/sulla spiaggia di Pescoluse./Di aver amato quel luogo senza ritegno”. Di aver profanato un luogo edenico. Ora non le resta, per tornare al presente, di cancellare tutti i volti che ha incontrato, togliersi tutti gli abiti che ha indossato. La poetessa si trova davanti alla croce del nostro occidente, specie del poeta e del filosofo: il paradosso del divenire, che sembra attanagliarci nell’horror vacui. Ma c’è la poesia che indefessamente riporta sulla battigia i detriti della nostra vita. La silloge, che è anche un’opera di formazione (se ne esce diversamente da come si è entrati, ndr), si chiude con una lirica di forte impegno civile, come a sottolineare il forte impianto etico di donna e di madre in tensione con le fibre dell’universo, compreso il suo dolore. E’ infatti dedicata all’innocente George Stinney, il più giovane condannato a morte, a soli quattordici anni. Una lirica nella quale, come acutamente sottolinea Alessandro Zaccuri nella prefazione, dall’incipit si deduce l’excipit: “Dalla sua prigione contava i giorni”. Una lirica che smuove e commuove nel senso latino del ‘commovere’. Come l’intera raccolta, che consigliamo agli amanti della poesia che scava, si inabissa e riemerge con un respiro di sollievo e un inno alla vita.